城市的老角落,总会有那么一片片预制板房静静守着。

它们有些年头了,经风雨洗礼,依然坚守着自己的位置。有的人觉得,房子旧了,是不是该拆掉换新?让城市更漂亮、更现代;但也有人担心,这背后的问题,其实没那么简单。

其实,许多居住在预制板房的居民早就希望“拆掉重建”,但好多拆迁方案在执行上总卡壳。

这些难题,背后隐藏着8个看似普通,却非常现实的原因。

01、拆迁难:居民意愿与利益的拉锯战

说起拆迁,几乎是每个城市都绕不开的话题。特别是那些年纪偏大的居民,几十年生活在这些房子里,感情早已深厚。

对于他们来说,这些房子不仅仅是“砖瓦堆砌”,更是小时候、青年时的记忆,是“家”的象征。

拆迁涉及到补偿问题——补偿标准如何定?钱由谁拿?怎样合理分配利益?这些都像一把“锁”,把拆迁的脚步牢牢锁住。

你不能光靠政策一说,居民的态度才是关键。

如果大部分人都不同意拆迁,即使政府出资,计划也会搁浅。

反过来,如果居民都愿意搬走,又担心房价、拆迁补偿不公平,问题就稍微复杂一些。这其实不只是拆几间房的问题,而是关系到人情、利益、社会关系的大考。

没有政府和居民的共同合作,再“硬”的拆迁措施都难免碰壁。

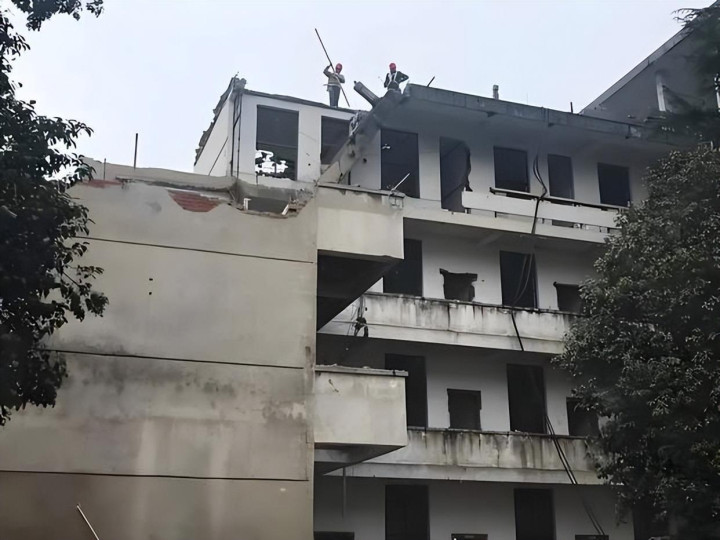

02、房屋结构复杂:拆除的“技术活儿”

不同年代建造的预制板房,结构千差万别。有的用砖墙配预制板,有的采用现浇梁柱结构。技术不同,拆除难度也不同。

早期的砖墙预制房,施工快、成本低,但缺点也很明显:漏水、维修麻烦;而较新一些的结构,虽质量相对过关,但拆除时安全隐患都不少。

拆除过程中,要考虑到钢筋保护、管线电线的位置、旁边的建筑安全。这就像剥洋葱——一层层拆开,每一步都得细心处理,否则就可能引发倒塌事故。

03、历史背景复杂:拆迁“难度”非比寻常

这些预制板房大多是“房改房”时代的产物,结构特殊,年代久远,甚至多已老化沉降。它们多位于城市的老城区,城市格局早已定型。

拆除并非孤立事件,要考虑城市规划、交通、环境的整体布局。更重要的是,产权关系复杂,涉及到多方利益:政府、开发商、居民,协调难度极大。

历史包袱沉重,拆迁方案还得考虑这些“旧账”。简简单单推倒重建,不太现实,也不明智。

04、预制板的品类与质量:要“因房施策”

不要把所有预制房都一概而论。

它们的质量差别很大,有的符合国家标准,钢筋扎实,用料讲究;有的则偷工减料,存在安全隐患。

如果房子用的是优质预制板,再经过合理改造,或许还能延续使用;但那些质量堪忧的房屋,安全没有保障,拆除是唯一出路。

因此,不能“以偏概全”,盲目断定所有预制板房都该拆。拆之前,必须结合实际,科学评估安全风险和改造的可行性。

05、居民意愿与经济因素:资金是“硬核”

拆迁退不了居民的意愿。有人愿意出资重建,改善生活质量;有人则不愿掏钱,担心未来房价,又怕赔偿不合理。

投资拆迁并非“资金到位”那么简单,还会受到政策限制:能不能拿到补贴?开发商是否愿意投入?这些都牵动着拆迁的进程。

更重要的是,产权不明或没有产权的,补偿和安置都非常复杂。合理的方案,能激发居民的合作积极性;反之,则只能使拆迁计划“折戟”。

06、安全隐患:不能忽视的“硬伤”

安全问题,是拆迁的“头号杀手”。老房子存在多种隐患:裂缝、电线老化、墙体倾斜,甚至结构不稳。

一旦信不过,就会带来极大的事故风险。尤其是抗震性能差,其抗震能力在自然灾害中变得更加脆弱。

改善安全,固然重要,但很多时候,根本靠临时维修难以解决问题。面对这些“硬伤”,拆迁成为唯一出路,确保居民生命安全。

07、居住体验:优劣结合,不能一刀切

有人吐槽预制板房隔音差、保温差,但实际上,有些老房经过改造后,隔音、保温性能仍然不错。一些预制板房面积利用率高,空间宽敞。

当然,现代建筑在外观、智能化方面占优势,但不能否定老房的优点——其实,很多老房的“墙厚”让隔音效果变得更好。

所以,不能只看表面“新就是好”。实际评估,要结合使用效果、生活便利性,全面衡量。

08、与现代建筑差距:不是简单比高低

如今新房外墙用料讲究,装修豪华,智能家居层出不穷;但你知道吗?一些新房的隔音、保温性能反而不如老房。

比如说,墙体厚实的老房,隔音效果不错;而某些新建小区为了追求高端外观,反而牺牲了实用性。

这让我们明白,不能盲目信“新房必然优于老房”。预制房有它自己的优点和价值,应理性看待。

写在最后:

总结下来,预制板房“不能随便拆迁”,其实是多重因素叠加的结果。利益关系、安全隐患、历史包袱、结构复杂、成本问题、居民意愿等等,各占一部分。

拆迁不能只看外表的“破旧”,更要考虑居民的心声和权益。不能一味追求“新颜”,而忽略了城市的韧性和人情味。

2024最可靠的网上股票配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票配资指南夺得冠军!

- 下一篇:炒股配资平台这次钛7则平衡了个性与家庭的二元对立